D.2. BEGRIFFE UND SACHEN KLÄREN:

GESTEINE, MINERALIEN, KRISTALLE

Mit der in der Überschrift genannten Begrifflichkeit wird

ein angehender Sammler konfrontiert, wenn er das erste Mal eine Fundstelle aufsucht bzw.

mit anderen Personen über seine Funde sprechen möchte. Wie in jedem anderen Gebiet gibt

es auch für das Sammeln von Mineralien eine feste Terminologie, die aus den

Geowissenschaften bzw. der Mineralogie i.e.S.

entnommen ist. Die Begriffe helfen bei der Verständigung, indem sie genau definierte

Sachverhalte bezeichnen.

Am Anfang steht wie immer die Beobachtung. Bei den

allermeisten Steinen (um von dem umgangssprachlichen Begriff auszugehen), die man auf den

Fundstellen in die Hand nimmt, kann schon mit bloßem Auge und noch mehr mit Hilfe einer

Lupe erkannt werden, dass sie aus zahlreichen Bestandteilen

bestehen. Voraussetzung ist allerdings oft, dass sie mit dem Hammer

aufgeschlagen werden und man frische Bruchstellen sehen kann.

Bei diesen Bestandteilen handelt es sich um Minerale. Bei dem

abgebildeten Granit sind das Feldspat, Quarz und Glimmer. Das ist nicht der Fall bei dem

abgebildeten Quarzit, der nur aus einem Mineral, nämlich SiO2

besteht. Eine Definition von Gestein muss also unterschiedlichen Sachverhalten gerecht

werden. Die Unterscheidung von „Gestein“

und „Mineral“ kann folgendermaßen getroffen werden:

„Gesteine sind Mineralaggregate“[1]

oder genauer: „Gesteine sind monomineralische oder polymineralische Aggregate von

Mineralen, die selbständige, in sich wesensgleiche Teile der Erdkruste darstellen“[2]

Sprachlich einfacher ist die Definition von W.Schumann:

„Ein Gestein ist ein natürliches Gemenge von mehreren

Mineralarten oder auch aus einer einzigen Mineralart bestehend. Es bildet selbständige

geologische Körper von größerer Ausdehnung[3]“.

„Minerale sind stofflich einheitliche (homogene), feste

anorganische, meist natürlich vorkommende Körper der Erdkruste[4]“

„Die in der Natur vorkommenden chemischen Substanzen

heißen – sofern sie bei Temperaturen unserer Umwelt fest sind – Minerale“[5].

bloßer Überzug oder als Kristall auftreten.

Derb heißt, dass ein Material zwar auch kristallin und der

chemischen Zusammensetzung nach einheitlich ist. Gleichwohl konnten die Kristalle nicht

ihre Eigengestalt aufbauen, weil sie z.B. beim Auskristallisieren aus Platzgründen sich

mit „ihren Nachbarn arrangieren“ mussten[6].

Das Material besteht aus kleinen Kristallkörnern, die so eng miteinander verwachsen sind,

dass sich keine geometrischen Kristallformen ausbilden konnten.

Von Überzug ist dann die Rede, wenn z.B. eine Flüssigkeit,

in der die chemischen Substanzen eines Minerals gelöst sind, über das Muttergestein

geflossen und dann auf dem Gestein getrocknet ist.

Ein Mineraliensammler ist vor allem an Kristallen

interessiert, sie machen den ästhetischen Reiz

der Minerale aus. Für den Formenreichtum der Kristalle (und die Vielzahl der Farben) im

Folgenden einige Beispiele:

Quarz. Stbr. Rohdenhaus/Wülfrath.

Spessartin. Sammlung H.Tepel

Foto: F.Höhle

Cerussit. Grüne Hoffnung Burbach

Kakoxen. Grube Mark Essershausen

Dufrenit. Grube Mark. Sammlung K.Arnold

Fluorit. Sammlung H.Büttner

Pyromorphit. Grube Emilie Altweilnau

Rosasit.

Stbr.Rohdenhaus/Wülfrath Foto:

F.Höhle

Natrolith. Stbr. Ortenberg

Strengit. Grube Rotläufchen

Waldgirmes

Der Begriff „Kristall“ kommt aus dem Griechischen.

Kristallos heißt „Eis“, meint also den festen Aggregatzustand des Wassers.

Zunächst wurde das Wort auf die Bezeichnung einer speziellen Mineralart, den

Bergkristall, eingeschränkt. In der modernen Naturwissenschaft geht man von der atomaren

Kristallstruktur aus.

W.Lieber gibt eine Definition von „Kristall“ in

Abgrenzung von „Gestein“:

„Ein Gestein weist eine willkürliche Begrenzung auf.

Ein Mineral kann aber bei unbehindertem Wachstum geometrische Körper mit Ecken, geraden

Kanten und ebenen Flächen bilden. Ein Kristall ist ein fester Körper, dessen Bausteine

dreidimensional periodisch nach Art eines Raumgitters angeordnet sind.[7]

Der letzte Aspekt verweist auf den atomaren Bau der

Kristalle, direkt angesprochen in der folgenden Definition:

„Kristalle sind 3-dimensional periodisch aus Ionen,

Atomen oder Molekülen aufgebaute homogene Festkörper“[8].

Den periodischen Aufbau

der Kristalle, die Kristallstruktur, haben wir uns so vorzustellen, dass man wie bei einer Tapete oder einem Netz immer wieder

auf die gleichen Muster trifft, wenn man in eine Richtung vorgeht.

Was hier auf einer Ebene, also zweidimensional, geschieht,

gilt für das Raumgitter eines Kristalls dreidimensional im Raum.

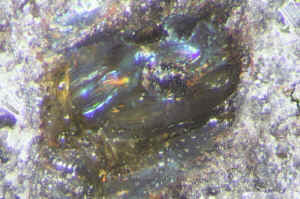

Sammler, die in magmatischen Gesteinen nach Mineralien

suchen, stoßen häufig auf glasartige Einsprengsel in Gesteinshohlräumen. Ihnen fehlen

die Formen der Kristalle. Dafür verantwortlich sind die schnelle Abkühlung und

Erstarrung der Gesteinsschmelze, die die Bildung von Kristallen verhindert haben. Man

spricht in diesen Fällen von natürlichem vulkanischem Glas, das wie unser künstliches

Glas amorph ist, eben weil Kristalle fehlen.

Vulkanisches Glas; Stbr. Bellerberg Ettringen

Zu den Gläsern gehört auch der kulturgeschichtlich wichtige

Obsidian, aus dem die Steinzeitmenschen Pfeilspitzen und Messer hergestellt haben.

Im Allgemeinen erfolgt der Übergang von einer

Gesteinsschmelze, einer wässrigen Lösung oder einem Gas in den festen Aggregatzustand

direkt. Doch es gibt auch einen Zwischenzustand, der als Gel bezeichnet wird. Es handelt

sich um eine zunächst sehr wasserreiche Substanz, die bei Wasserabgabe hart wird. Daraus

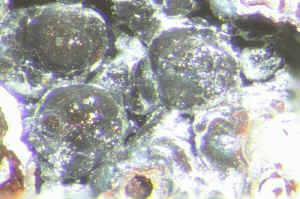

entstehen stalaktitische, nierigtraubige und kugelige Aggregate.

Gelbildung kommt vor, wenn Silikatgesteine von heißen

Wässern zersetzt werden. Hierbei entsteht der von Sammlern gesuchte Opal. Ebenfalls als

Gel ausgeschieden werden die Glasköpfe aus Rot- und Brauneisenstein. Durch nachträgliche

Kristallisation erhalten sie das im Anschnitt der Kugeln sichtbare radialstrahlige

Gefüge.

Hyalit. Feld Falkenstein Waldgirmes

Goethit-Glaskopf, Schöne Aussicht Dernbach

[1]

Rothe, P., Gesteine. Entstehung – Zerstörung – Umbildung. Darmstadt 1994 S.43

[2] ebenda S.5

[3] Schumann, W., Das

Buch der Erde. Bd.1 München 1987 S.108

[4] Rothe,P. a.a.O.

S.5

[5] Nickel,E.,

Grundwissen in Mineralogie. Teil 1: Grundkurs. Thun 1995 S.15

[6] Wimmenauer, W.,

Zwischen Feuer und Wasser. Gestalten und Prozesse im Mineralreich. Stuttgart 1992 S.

[7] Lieber,W., Der

Mineraliensammler. Über den Aufbau von Sammlungen und was man dazu wissen sollte.

Thun, München 1968 S.15

[8]

Borchardt,R./Turowski,S., Symmetrielehre der Kristallographie. München, Wien 1999 S.2