D.6. DAS ANLEGEN EINER MINERALIENSAMMLUNG

Je erfolgreicher man sammelt, desto eher stellen sich

Probleme ein: Wo und wie bewahre ich meine „Schätze“ auf? Schneller als man

glaubt, hat man Platzprobleme in der Wohnung oder im Haus. Das gilt besonders für große

Hand- oder Museumsstufen, die erst zur Wirkung kommen, wenn man sie in Glasvitrinen

präsentiert.

Auch das Sammeln von Micromounts schützt vor diesem Problem

auf Dauer nicht. Irgendwann gerät man an die Grenze seiner Möglichkeiten bzw. in

Konflikt mit konkurrierenden Raumansprüchen in Familie und Haushalt. Kleinmineralien, die

man heute überwiegend auf den Fundstellen findet, werden in Schachteln oder Kästchen

gelagert und dann in Schubladenschränken aufbewahrt.

Der unterschiedliche Platzbedarf für

Schubladenschränke

Handstufen und Micromounts ist offensichtlich.

Ein Computer gehört heute dazu, vor allem

H.Büttner in seinem „Reich“.

wenn man wie H.Büttner 23.000 Stufen in

seiner Sammlung hat.

Mit dieser Art der Aufbewahrung wird ein weiterer Zweck

verfolgt, die Kristalle möglichst vor Staub und/oder Feuchtigkeit zu schützen. Gerade

die letztere kann zur chemischen Zerstörung der Mineralien führen. Ebenso müssen

einzelne Mineralien vor Licht geschützt werden.

Der für die Ausstattung der Sammlung und die Unterbringung

der Stufen notwendige Zubehör kann im Fachhandel erworben werden.

Mit der größer werdenden Zahl der Sammelstücke kommt noch

eine weitere Problematik auf: Wie behält man den Überblick über seine Sammelstücke? Wo

befindet sich ein bestimmtes Stück, das man z.B. mit einem Neuerwerb/Neufund vergleichen

möchte?

Am Anfang haben sich solche Fragen nicht gestellt. Die Zahl

der gesammelten Stücke war gering und damit überschaubar. Man wußte zu jedem Stück, wo

und wie es in den eigenen Besitz gekommen war und in welcher Kiste/Schachtel/Schublade es

verwahrt wird. Mit der wachsenden Größe der Sammlung geht ein solches genaues Wissen

verloren, weil irgendwann die Zahl der Stücke jede Gedächtnisleistung übersteigt.

Erinnern kann man sich dann vielleicht nur noch an einzelne besonders herausragende

Objekte.

Eigentlich sollte man für Abhilfe sorgen, bevor dieser Punkt

erreicht ist, eine Abhilfe, die zweierlei leisten muss:

– Zum einen müssen wichtige Informationen über die gesammelten Mineralien bereits beim

Einstellen in die Sammlung schriftlich festgehalten werden. Dazu sind Karteikarten und Etiketten notwendig, die nach den für die Sammlung

geltenden Gesichtspunkten beschriftet und damit in der gleichen Weise wie die Stücke

selbst geordnet werden. Die Mineralienstufe und die entsprechende Karteikarte bzw. das

Etikett müssen eine identische Nummer/Bezeichnung tragen

Nur so ist es möglich, eine Karteikarte und das zugehörige Objekt eindeutig zuzuordnen.

Auf den Karteikarten sollten als Angaben eingetragen sein:

Name des auf einer Stufe vorhandenen Minerals und der Begleitmineralien, die chemische

Formel, Fundort, Funddatum (wenn man die Stufe

selbst gefunden hat). Außerdem können Besonderheiten des Minerals (z.B. Form, Farbe)

festgehalten werden. Interessant können auch die näheren Umstände des Findens/Erwerbes

sein: Wer war beim Finden dabei? Wer hat die Exkursion organisiert? Von wem habe ich die

Stufe bekommen/gekauft? usw.

Die wichtigsten Angaben (Name des Minerals, Fundort) müssen

auch auf einem Etikett eingetragen sein, das direkt bei der betreffenden Mineralstufe

liegt bzw. auf der Dose/Schachtel angebracht ist.

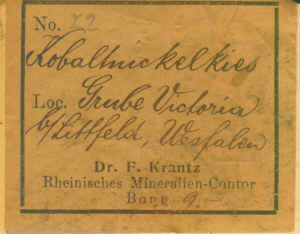

Handgeschriebene Etiketten zu alten Stufen haben einen

eigenen Sammelwert.

Kobaltnickelkies = Siegenit (Sammlung: F.Pfeiffer)

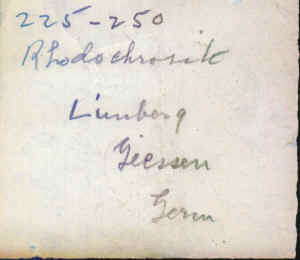

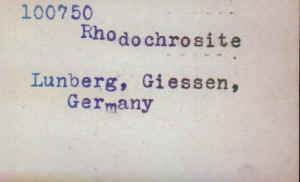

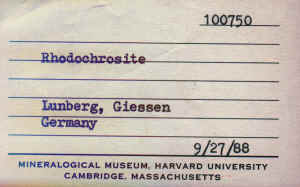

Doch besteht die Gefahr, dass die Schrift falsch gelesen

wird, wie die Etiketten einer Stufe belegen, die über mehrere Stationen von Gießen in

die USA und wieder zurück nach Deutschland gelangt ist.

3 Etiketten zu einer Stufe, die eine

Weltreise unternahm … (Sammlung: F.Pfeiffer)

Etikett 5,5 x 4 cm, wie es im Fachhandel gekauft werden kann.

Es ist natürlich möglich, mit dem Computer eigene Etiketten

und Karteikarten mit allen gewünschten Informationen herzustellen. Spezielle Software

für Etiketten kann auch käuflich erworben werden.

– Zum anderen müssen die Sammelobjekte geordnet werden. In dieser Ordnung ist jedem einzelnen Stück nach Gesichtspunkten, die

der Sammler festgelegt hat, ein Platz zugewiesen. Die Ordnung ist dann sinnvoll, wenn die

Platzierung immer wieder nachvollziehbar ist, so dass jedes Objekt leicht aufzufinden ist.

Zudem müssen neue Stücke problemlos ergänzt werden können.

Eine Sammlung kann nach sehr unterschiedlichen

Gesichtspunkten geordnet werden. Eine sehr einfache Ordnung wäre es, wenn man die

Mineralien in der Reihenfolge, wie man sie bekommen hat, fortlaufend nummeriert. Dann ist

zwar klar, in welcher zeitlichen Abfolge die Sammlung zustande gekommen ist, doch stellt

sich die Frage, ob diese Abfolge von irgendeiner Bedeutung ist. Vor allem ist sie auch

insofern unpraktisch, als man nach der bloßen Nummer ein bestimmtes Stück nur schwer in

der Sammlung findet. Man sucht ja nicht nach der Nummer 137 in der Sammlung, sondern z.B. nach Calcit. Man

müsste dann schon die zahlenmäßige Reihenfolge mit

einem weiteren Ordnungsprinzip, z.B. der Ordnung der Mineralnamen nach ihrem

Anfangsbuchstaben, kombinieren. Damit wäre zwar ein wichtiger Vorteil im Hinblick auf den

praktischen Umgang mit der Sammlung erreicht, doch sagt auch dieses Ordnungsprinzip über

Mineralien nichts aus. Es müssen also Ordnungsprinzipien gewählt werden, bei denen die

angedeuteten Nachteile vermieden werden und die uns zudem wichtige

Informationen über die Mineralien selbst liefern, ihre Entstehung, ihr Auftreten in der

sog. Paragenese, die uns sagt, welche Mineralien gemeinsam auftreten können. Auch in den

Bestimmungsbüchern wird auf die Paragenese eines Minerals verwiesen, sie ist ein

Gesichtspunkt der Mineralbestimmung.

Jede Art der Mineraliensammlung kann mit dieser ausgereiften

EDV-Technik aktualisiert und verwaltet werden.

In der Anfangsphase des Sammelns werden häufig alle

Mineralien, die man findet, tauscht oder erwirbt, in die Sammlung aufgenommen. Einziges

(und durchaus legitimes) Kriterium ist dabei die Schönheit des Kristalls. Die Gefahr

besteht allerdings, dass eine solche Sammlung ausufert, zu einer bloßen Anhäufung von

Mineralstufen wird. Es ist kein Prinzip zu erkennen, das das Sammeln steuert und ihm damit

auch Grenzen setzt. Auch im Hinblick auf die Vielzahl der Minerale und die angedeuteten

Platzprobleme wird ein Sammler irgendwann Schwerpunkte setzen, indem er sich

spezialisiert. Damit wird aus einem Sammelsurium eigentlich erst eine Sammlung.

Man unterscheidet grob drei Sammlungstypen, die nach

unterschiedlichen Gesichtspunkten aufgebaut sind: Systematiksammlung, Lokal- oder

Regionalsammlung, Spezial- oder thematische Sammlung

|

Systematiksammlung |

Systematische Sammlungen sind nach Gesichtspunkten geordnet,

die die wissenschaftliche Mineralogie entwickelt hat. Sie folgen einer kristallchemischen

Einteilung der Mineralien, d.h. diese Ordnung geht davon aus, dass Mineralien aus einem

oder mehreren chemischen Elementen zusammengesetzt sind. Nach ihrer chemischen

Zusammensetzung, die in einer Formel (z.B Quarz: SiO2

= Verbindung von Silicium und Sauerstoff)) ausgedrückt wird, werden sie in Gruppen

zusammengefasst. Das Ordnungsprinzip hat den Vorteil, dass verwandte Mineralien

nebeneinander stehen.

Die Gesamtheit der Mineralien wird nach der chemischen

Zusammensetzung in 9 Klassen eingeteilt, die

dann noch weiter in Gruppen untergliedert sind:

|

I |

Hierbei handelt es sich um Mineralien, die nur aus einem Element bestehen.

Beispiele:

Gold (chemische Formel: Au), Blei (Pb), Zink (Zn), Silber (Ag), Eisen (Fe), Mangan

(Mn), Kupfer (Cu), Schwefel (S) Calcium (Ca) u.v.m.

|

II |

Zu dieser Klasse gehören die Verbindungen von Schwefel mit anderen Elementen

(ausgenommen: Sauerstoff), vor allem mit Metallen. Aus dieser Gruppe begegnen uns

häufig Pyrit/Schwefelkies (FeS2),

Galenit/Bleiglanz (PbS), Sphalerit/Zinkblende

(ZnS).Zu dieser Gruppe gehören auch die Verbindungen von Elementen mit Arsen

(As), Antimon (Sb), Wismut (Bi), Selen (Se), Tellur (Te).

|

III Halogenide |

Sie sind Verbindungen von Metallen mit den Halogeniden Fluor (F), Chlor (Cl), Brom

(Br), Jod (J). Beispiele: Fluorit/Flussspat (CaF2),

Halit/Steinsalz (NaCl).

|

IV |

Zu den Oxiden gehören die Verbindungen von Elementen mit Sauerstoff. Beispiele:

Quarz (SiO2), Hämatit (Fe2O3).

Zu den Hydroxiden gehören die Verbindungen von Elementen mit der

Hydroxylgruppe OH: Goethit (FeOOH).

|

V Verbindungen von Elementen mit der Gruppe CO3. selten vor. Beispiel: Nitrobaryt (Ba[NO3]2).

|

|

|

VI. |

Verbindungen von Elementen

mit der Gruppe BO3.

Beispiel: Fredrikssonit (Mg2(Mn,Fe,Al)[O2|BO3]).

|

VII Sulfate, Chromate, Beispiele für Sulfate: Baryt/Schwerspat Beispiel für Chromate: Krokoit (Pb[CrO4]) Beispiel für Wolframate: Scheelit (CaWO4). |

|

VIII |

Phosphate sind Verbindungen mit der Gruppe PO4.

An deren Stelle tritt bei

Arsenaten und Vanadaten eine entsprechende Verbindung mit Arsen (As)

und

Vanadium (V).

Beispiel für Phosphate: Apatit (Ca5[(F,OH)|(PO4)3]),

jetzt: Apatit-(CaF)

Wavellit (Al3[OH,F)3|(PO4)2*5

H2O)

Beispiele für Arsenate: Novacekit (Mg[UO2|AsO4]2*12

H2O),

Hörnesit (Mg3[AsO4]2*8

H2O

Beispiel für Vanadate: Carnotit (K2[(UO2)2|V2O8]*3

H2O)

|

IX |

Hierher gehören die Verbindungen von Elementen mit Silicium (Si) und

Sauerstoff

(O).Beispiele: Olivin ((FeMg)2[SiO4]),

Stilbit (Ca[Al2Si7O18]*7

H2O), Prehnit

(Ca2Al[(OH)2|AlSi3O10]).

|

A Organische Verbindungen Sie kommen sehr selten vor. Beispiel: Whewellit ((Ca[C2O4]) |

Die tatsächlich auftretenden Minerale müssen in ihrer

chemischen Zusammensetzung nicht den Formeln entsprechen. Das liegt daran, dass einzelne

Bausteine durch Bausteine ähnlicher Größe ersetzt werden können. So können bspw.

Eisenatome teilweise durch Magnesiumatome ausgetauscht werden. Dann entstehen

Mischkristalle, die recht häufig auftreten, weil ein wachsender Kristall aus den

Schmelzen und Lösungen viele Substanzen für den Aufbau seines Kristallgitters entnimmt.

Aus der Systematik-Sammlung von H.Büttner

Mit der Systematik werden alle Mineralien erfasst.

Dementsprechend zielt eine Systematiksammlung auf Vollständigkeit, die jedoch nicht zu

erreichen ist. Es gibt über 4400 Mineralien, jedes Jahr kommen um die 30 neue dazu.

Manche sind nur in wenigen Exemplaren vorhanden, so dass es keine Sammlung gibt, die alle

Mineralien enthält.

|

Lokal- oder Regionalsammlung |

Bei einer solchen Sammlung, die sich auf die Mineralien eines

begrenzten Gebietes oder nur einer Fundstelle beschränkt, ist dagegen eher

Vollständigkeit möglich, auch wenn sie ebenfalls nur schwer zu erreichen ist. Bedingung

ist der regelmäßige Besuch einer Fundstelle über einen langen Zeitraum. In diesem

Sammlungstyp können die einzelnen Mineralien dann wieder nach systematischen

Gesichtspunkten oder aber auch nach Alphabet geordnet werden.

Als Beispiel für eine lokale Sammlung: Stufen vom Emmelberg bei Üderrsdorf in

der Eifel. Der Inhalt des Kästchens ist mit einem Aufkleber auf dem Kästchendeckel

angegeben.

|

Spezial- oder thematische Sammlung |

Bei diesem Sammlungstyp werden Mineralien gesammelt, die ein

Merkmal oder eine Eigenschaft gemeinsam haben. So kann sich eine Sammlung auf

fluoreszierende Mineralien beschränken. Das Ziel des Sammelns kann auch ein bestimmtes

Mineral sein, z.B. Calcit in allen seinen verschiedenartigen Ausbildungen, oder eine

bestimmte Gruppe von Mineralien, z.B. Phosphate, Zeolithe

oder Erzmineralien.

Literatur zum Anlegen einer Sammlung:

|

R.Hochleitner, |

|||

|

W.Lieber Über den Aufbau von Sammlungen und was man dazu wissen sollte. Thun, München 1968 |

W.Schumann |